松くい虫の被害は、全国ほとんどのアカマツとクロマツに発生しており、岩手県でも盛岡市の大ヶ生にまで北上している。

松くい虫とは呼ぶが、マツクイムシという虫が松を食っているわけではなく、実は「マツ材線虫病」という松の伝染病なのである。

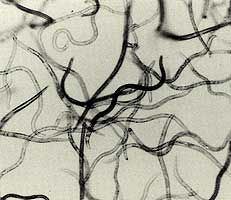

マツを枯らすのは「マツノザイセンチュウ」という長さ1ミリメートル足らずの線虫(写真1)であり、松のヤニを通す管に入り込み、これを破壊してしまうため松が枯れる。

この線虫を被害枯死木から健康な松に媒介するのが「マツノマダラカミキリ」と呼ばれる体長4センチメートルのカミキリムシの仲間(写真3、4)である。

マツノザイセンチュウは、米国から日本に持ち込まれたものであり、マツノマダラカミキリは純粋の日本産である。米国生まれの「殺し屋」と日本産の「運び屋」が手を組んで日本中を荒らしまわっているのである。

家畜の口蹄疫と同様、激烈な伝染病であり、防除の基本は伝染源の初期徹底駆除とともに、被害の拡大防止が極めて重要である。

マツノザイセンチュウの米国からの侵入、その後の国内での被害の拡大は、被害材の移動によることがわかっている。

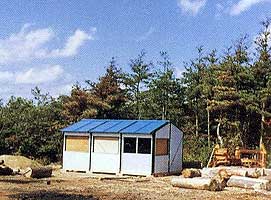

東北地方の被害地でも、最初に発生が確認されたのは、主要道路沿い、あるいはパルプ工場や木材市場の貯木場付近(図1、写真2)である。

被害の媒介昆虫はマツノマダラカミキリであるが、この虫が飛ぶ距離はせいぜい2キロメートル程度の範囲である。これに対し人間が被害材を運ぶ距離は数百キロ、さらには海外にまで及ぶ。

このように、松くい虫の被害を無被害地域に拡大させている真の運び屋は人間なのである。岩手県では、被害対策の一環として、被害材の移動制限を実施している。 木材の流通に携わる者として特に留意しなければならない。

写真1 マツノザイセンチュウ

長さ1mm足らずの線虫

写真2 木材置き場と被害林

周囲の松が枯れている

図1 東北地方で被害が最初に

確認された箇所

主要道路及び工場等の

貯木場

写真3 マツノマダラカミキリ

食害痕から線虫が入り込む

写真4 マツノマダラカミキリ

材内で蛹になり、翌春羽化する

(図・写真提供:佐藤平典氏 無断転載を禁じます)