平成23年春に、岩手県の北部を中心に、大面積のスギ林で樹冠部が褐色になる被害が見られた。

この現象は、北西向きの造林地に多く発生し、同じ木でも北西向きの針葉が変色していた。 被害が特定の方向で発生していること、及び害虫や病害の痕跡が見られないことから気象条件が関与していると推定された。

このような被害は、昭和58年春にも発生しており、この時の被害は岩手県全域で、面積は1300haに及んだ。 発生原因は低温と強風が組み合わさって発生する寒風害によるものであった。

寒風害は、地面が凍結して根からの水分が補給されない状態で、強風によって針葉の水分が奪われて乾燥することによって発生する被害である。 したがって、この被害は、風の向きによって異なることが大きな特徴である。

被害木の呈する症状は、梢端部の褐変である。被害は、冬季に発生し、春に気温の上昇に伴って回復するが、完全に死亡した部分は褐色が強くなり、やがて枯死する。 全国的には、スギ、ヒノキのほか常緑の柑橘類での発生が知られている。

岩手県ではスギやアカマツに発生するが、アカマツでは針葉が枯れても冬芽が生きていて回復することが多い(写真1)。 スギでは梢端部が枯れ(写真2)、これが枝や主幹部にまで及ぶ。

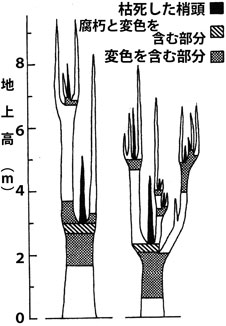

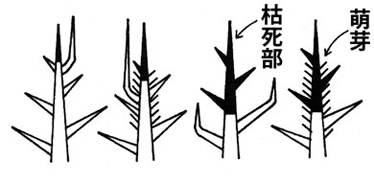

スギは萌芽性が強く、翌年には被害部の近くから萌芽枝が発生して成長を続けるが、幹の頂頭部が枯れて芯変わりの状態になり、樹形悪化の原因となる。 さらに、枯れた部分が長期間付いたままの状態になり、この部分から変色や腐朽が健全な幹にまで拡大する(図1)。 樹高が3m以下の幼齢木の場合は、萌芽枝の剪定によって樹形の回復が可能である(図2)。

〔岩手県林業試験場(現・林業技術センター)成果報告18号を参照した〕

図1 若齢木の被害模式図

2回被害を受けている例

写真1 アカマツ被害木(5月)

針葉は枯れたが、新芽が伸びている

写真2 スギ被害木(5月)

左:頂端が枯れている

右:風上(左)側の枝が枯れている

図2 幼齢木の被害模式図

図2 幼齢木の被害模式図剪定によって樹形の回復が可能