岩手県内でも昭和36年の三陸大火による5万ヘクタールを超す被害をはじめこの時期に多くの山火事が記録されている。

山火事の被害地に入ってみると、写真1のように地表の落枝や草が完全に燃えて真っ白い灰になっていても、 樹皮が黒く焦げているだけで、樹幹はそのままの状態のことが多い。(スギ林の例)

岩手県林業技術センターでは、これらの被害木の材質を調査した。 その概要を紹介する。

写真1 山火事後のスギ林

(岩手県紫波町)

|

林業・木材講座13 山火事 |

|||

|

春は、気温の上昇と共に山の根雪が解けて地表が現れてくる。

これに乾燥した季節風が吹いて、山火事の最も危険な時期である。 岩手県内でも昭和36年の三陸大火による5万ヘクタールを超す被害をはじめこの時期に多くの山火事が記録されている。 山火事の被害地に入ってみると、写真1のように地表の落枝や草が完全に燃えて真っ白い灰になっていても、 樹皮が黒く焦げているだけで、樹幹はそのままの状態のことが多い。(スギ林の例) 岩手県林業技術センターでは、これらの被害木の材質を調査した。 その概要を紹介する。 |

写真1 山火事後のスギ林 (岩手県紫波町) |

||

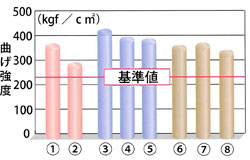

| 30年生スギの激害木(樹皮が全周黒く焼損している木)、中害木(樹皮のほぼ半面が焼損している木)、

微害木(樹皮の一部が損焼している木)および対照木(無被害地3箇所の木)の実大材で曲げ強度を測定した。 激害木でやや低下が見られたが、中、微害木では対照木との差は無かった。 どの被害木ともスギ材の基準強度以上であり、構造材としての利用に問題は無い。 |

図1 被害木の強度性能 ①激害1ヶ月後 ②激害1年後 ③中害1ヶ月後 ④微害1ヶ月後 ⑤健全1ヶ月後 ⑥紫波町産健全 ⑦浄法寺産健全 ⑧大船渡産健全 |

||

| 被害1ヵ月後と6ヵ月後に伐採した激害木の製材直後と人工乾燥した後の材色を調査した。 1ヵ月後伐採木では、製材直後は丸太の表面のみが黄色に変色しており、この状態は乾燥後も変わらない。 6ヶ月後伐採木では、製材直後は1ヶ月後と大差が無いが、乾燥後には全体が黄褐色に変化した。 |

被害1ヶ月後 丸太の表面のみが黄色に変色しているが、内部は乾燥しても変色しない。 |

|

|

|

被害6ヶ月後 製材時は1ヶ月後と大差がないが、人工乾燥すると辺材部が変色する。 |

|

||

|

28年前の被害地で、枯死を免れたスギの幹の内部の状況を調査した。 調査木は、共通して地際の片面に異常が認められ、断面には被害当時の形成層が壊死した後が見られる。 被害後は壊死部を巻き込みながら肥大生長を続けており、地上高2m以上では樹皮および幹の内部には異常が認められない。 山火事跡地で、枯死を免れて外見上健全と見なされる木でも、将来、地際に大きな欠点を抱えることになる。 |

調査木No.1 樹高 27.0m 胸高直径 39cm |

根元 1.2m高 2m高

|

| 調査木No.2 樹高 25.8m 胸高直径 32cm |

|

|

| 調査木No.3 樹高 21.9m 胸高直径 28cm |

|