この度の東日本大震災では、合板や集成材などの木材加工工場や造材現場にも大きな影響を与えた。 また、震災後の山火事によって森林の中でも樹木が傷んでいる。 今後これらの取り扱いについて留意するべき事項について述べる。

1 貯木場の丸太

工場や山土場に積まれたままになっている丸太、津波に流されて回収された丸太は、 工場の操業開始までの長い期間そのままの状態でおかれることになる。

(1) スギ・アカマツ・カラマツ、広葉樹・他

樹種を問わず、夏場にオオゾウムシが寄生し、材内部に直径1㎝程度の孔が空けられる(本誌69号参照)。 この虫は、地面に近い部分に寄生する性質があり、山土場でも工場の貯木場でも地面に接している丸太は確実に被害を受ける。 対策としては、椪積の底を30~50㎝の高さにすれば被害はかなり軽減される。

(2) アカマツ

夏から秋に、松くい虫被害の媒介昆虫であるマツノマダラカミキリが寄生し、マツくい虫被害の発生源となる危険がある。 この被害については、寄生したマツノマダラカミキリが羽化して丸太から飛び出すのは来年夏であり、それ前に処理する必要がある。

また、春から夏に青変被害により材質が劣化する(本誌第79号参照)。

共に薬剤散布などの予防対策が必要である。

2 山火事被害木

震災に伴って発生した山火事によって、枯死木が発生するが、当初枯死を免れた木でも、その後に枯れることが予想される。

(1) アカマツ

山火事に遭ったアカマツは、針葉が燃え尽きるか褐色に変わって枯死するが、 生き残ったものがその後「マツつちくらげ病」で枯死する事例が多い(本誌第73号参照)。 この被害による枯れは、焼け跡の周辺部で、翌年から数年間にわたる場合がある。

山火事跡地にアカマツを再造林する場合には「つちくらげ」の発生が無いことを確認する必要がある。 復旧造林したマツが集団で枯死した事例がある。

冬から夏の枯死木にはマツノマダラカミキリが寄生し、マツくい虫被害の発生源になる。

(2) ス ギ

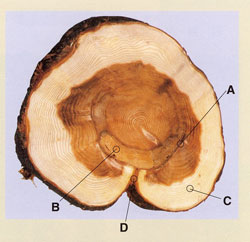

山火事跡のスギは、枝葉が完全に燃えたものは枯死するが、半分程度の針葉が残っていれば枯死することなく生き続けるものが多い。 しかし、樹皮が高温でこげたスギは、火傷による変色や傷を巻き込みながら生長を続ける。 このような木は、外見上は健全に見えても伐採するのが得策である。

山火事で枯れた、あるいは樹皮がこげたスギの材は、強度的には健全木と変わりは無い。 また、早期に伐採して製材乾燥すれば、ほとんど変色もない。 ただし、1ヵ月、半年後まで放置した被害木の材の色は次第に異常になる。

以上の丸太や被害木への対策には多額の経費が必要なうえに、効果は限定的である。 対策の基本は、共通して「早期の利活用」である。

28年前に山火事被害を受けたスギ

A;被害当時の形成層部

B;被害により変質・変色した部分

C;被害後に成長した部分

D;巻き込みが不十分で入り皮になった部分

(図・写真提供:佐藤平典氏 無断転載を禁じます)